中关村大数据产业联盟颜阳谈FinTech的产业变现 原创

保险行业对于数据有“先天性”的依赖和需求,然而,据波士顿咨询公司统计数据显示,在整个金融领域,保险行业对数据的应用强度仍比较靠后。这同时也意味着保险借助于数据实现创新的空间还很大,如何结合正处“风头”的FinTech金融科技变现数据价值,成为越来越多的保险企业考量的问题。

在日前由永洪科技主办的2017保险业大数据分析应用研讨会上,中关村大数据产业联盟副秘书长颜阳以“FinTech的产业变现”为题,与大家进行了分享。

中关村大数据产业联盟副秘书长 颜阳

以下为演讲实录:

保险领域在整个大数据圈里,商业化程度还是走得比较靠前。这几年我们在推进大数据落地的过程中,也特别强调怎么实现数据的变现。虽然去年我国又批了7个国家级大数据综合试验区,但总体而言,在大数据的行业和趋势推动过程中,我们仍然还在探索。其中,还有很多比较困惑、或者说在落地过程中有待于进一步挖掘的地方。

今天我跟大家分享的主要内容是FinTech的产业变现。FinTech现在这么火是有一定道理的,过去的几年中,互联网金融野蛮生长,而随着P2P平台频频暴露出的问题,监管部门开始在互联网金融领域进行大力的管控,FinTech在其中就给金融行业的带来了很大的发展空间。

产业经济市场的金融创新:从生活型向生产型服务业转变

FinTech的主要热点包括以下几个技术:一是用户体验,其中包括Responsive UI和Research Based UX。近年来新的互联网平台尤其是移动互联网的崛起,使得互联网产品在用户体验上能够取得革命性的效果,好的UI/UX并不是光指好看,而是要好用,FinTech很大程度上就是要替代人工服务,所以UI/UX极其重要;二是大数据;三是人工智能,FinTech很重要的一个方向是智能化,就是完全用计算机来替代一些靠人的大脑来分析的东西,如智能投顾、智能客服、深度学习等;四是区块链以及VR和AR技术。

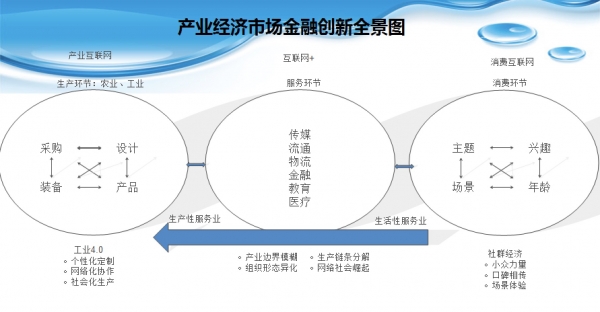

整个产业经济市场的金融创新,我们把它归结于这样一个全景图:

包括在生产环节实现个性化定制、网络化协作、社会化生产;在服务环节实现产业边界的逐渐模糊、生产链条的分解、组织结构的简化;在消费环节围绕社群经济,集小众的力量打造口碑经济,提升场景体验。

对于保险领域而言,很大部分收益来自于C端的市场。但我们发现,C端市场现在有些过度创新的势头。而反观在产业互联网过程中遇到的问题,我们把不太容易标准化的部分进行了标准化,并且进行个性化定制,实现社会化的大批量生产。通过与C端市场的结合,我们把金融市场定义为生产型的服务业,是不同于传统的第三产业。而在从生活型的服务业向生产型服务业转变的过程中,大数据与互联网创新将发挥非常大的价值。

波士顿咨询公司曾经做过一个统计,发现在整个金融产业中保险对于数据的应用强度是比较靠后的,而银行是比较靠前的。正是因为如此,更说明保险领域的创新空间还很大,具体来看,每创收100万美元,就将产生150G数据,包括数据的感知、收集、处理都还有很大的发挥空间。

这些大数据在产品开发、营销和销售、保单管理、理赔管理、资产管理中的应用,能够给保险企业带来很大的价值。反过来看,保险企业也能够在以上的几个环节实现大数据创新。

消费端金融的四类可变现数据:生物、交易、行为、社交

首先我们看一下C端市场,C端市场非常重要的一点在于获取更多个人的数据,并对个人数据打标签。但在实践中我们发现,一方面很多企业因为没有数据所以在找数据,另外一方面还有一些企业和机构有很多数据,他们也认识到数据具有很大的市场空间,但是在这样的情况下,信息孤岛、数据孤岛却越来越严重,数据的布局也呈现出不可控的状态。企业获取数据的难度和成本越来越大。

在金融领域,包括银行、证券、保险等行业的应用过程中,我们把消费端金融可变现的数据分为四类,即生物特征、交易特征、行为特征以及社交特征。其中,生物特征和交易特征囊括了消费者的性别、年龄、职业、消费习惯等信息,更多聚集在企业内部,而行为特征和社交特征更多地则来源于真正意义上的大数据。对于企业能掌握的信息,就要把企业内部的数据应用达到最大化,在此基础上再结合行为特征和社交特征,才能最大限度地挖掘数据的价值。

当然,我们也发现从IT人员到数据建模人员,再到业务人员,中间数据建模人才是相对匮乏的,因此,这也是企业亟待要解决的问题。

举几个例子。基于大数据金融的服务,尤其对于市场化服务要求比较高的保险行业来说,非常关键的就在于精准营销。通过公共网络,获取网络内容,在此基础上经过语义语境的分析,就可以建立营销数据模型。从而了解意向客户信息、意向客户博文,获取客户特征数据、个性化推荐数据以及客户倾向性数据,最终对客户画像进行分析,实现精准营销。

此外,在风控层面,保险大数据的应用能够帮助保险机构预防或减少赔付。赔付中的“异常值”(超大额赔付)是赔付额的主要驱动因素之一。以某海外保险企业的工伤补偿为例,不到20%的“异常值”带来了超过80%的赔付费用。但是,这些高额赔付的案例往往早有端倪,如果能够及早干预就可以在很大程度上控制事态的发展。比如关注伤者的疾病发展过程并及时建议跟进治疗以避免慢性疾病的发生,尽早建议用人单位进行工作调整以减少误工等等。

可以看到,大数据能够为保险企业及时、高效地采取干预措施提供良好的支持。再看另一个案例,一家美国保险集团通过结合内部、第三方和社交媒体数据进行早期异常值检测,从而使平均索赔费用降低了20%。该预测模型使用了约1.4亿个数据点,其中既包括客户的个人数据也包括集团内部数据,并且随着新数据的加入而不断进行调整。

企业级市场:供应链成金融创新的重要场景

在B端市场,目前,供应链是金融创新非常重要的节点。我们以前在建立整个供应链的流程过程中,发现了很多管控上的问题,而且在支付的过程中效率极低,影响了整体尤其是以银行为基础的供应链金融的发展。而从2015年以来,区块链技术逐渐开始为大家所接受,在底层方面也有越来越多公司将这一技术投入到B端市场应用。所以,我们认为在供应链金融市场中区块链将会得到快速的发展。

这里举几个例子跟大家分享一下。2015年,中关村大数据产业联盟给某城市做了一个大数据金融交易中心,我们认为数据必须基于场景才能产生最大的价值,因此,在这个大数据金融交易中心就是基于供应链场景设计的。

其中每一个链条,包括商务链条、物流链条等等都做了供应链的“四流合一”(资金流、信息流、物流、商流),从而通过大数据对风险进行最好的控制。在B端市场我们把相关的保险引进来,是因为P2P平台的运营中最大的问题就在于引入担保,最后哪怕是国有的担保都出现了问题。因此,在这一担保体制上,我们尝试引入了信用保险,并通过把一些小的公司以市场化的方式连接在一个平台上,帮助当地的金融监管机构实现有效的互联网金融监管。同时,通过信用保险组合还可以尝试用再保险进行进一步管控,在这一方面,下一步我们也会把区块链的技术应用在里面。

我们认为,通过将大数据与FinTech中的前沿技术结合,能够很好地推进金融市场的发展,并且把行业市场有机地整合到一起。

2016年相信绝大多数的保险公都参与了上海保交所的建设,保险交易所的出现大大促进了保险市场的流通性,对中国整个金融市场而言也是一个新的起点。在这个过程中,它会把地方市场、行业市场结合于保险交易所的市场,从而在更多领域实现突破,包括前面讲的再保险市场。

除此之外,我们在2014年也给国家发改委提出过建议,如果中国将来要建立真正的大数据交易市场,就应该基于场景来建立。因为基于场景的交易市场不容易受价格影响,具有非常大的黏性。

当下,很多管理公司、金融企业都在做相关的企业级舆情分析,同时我们也认为在金融企业中,企业级的舆情系统将来一定会成为标配。前面讲的,随着越来越多的人认识到大数据的价值,得我们在行业中获取数据的难度和成本也提高了,这一情况下,如果说企业不在在DMP系统中加上舆情的系统,那确实有点可惜。但是现在很多金融企业还仍然没有意识到这一点。

借助舆情系统,在几分钟时间内就可以获得整个企业在金融行业中对标的内容,包括发行的产品在整个业态中处于什么状况、关注度如何等等。在这个过程中,还有非常重要的一点,就是企业出现的负面舆情,需要迅速找到相关的原因,及时进行危机公关和相关对标问题的处理和解决。

他山之石:美国新型券商的创新实践

前几年,当互联网金融风生水起的时候,互联网保险却遇到一个比较大的问题,就是可识别性比较差,因为老百姓在买保险产品的时候,很难读懂动不动好几页的产品说明和保单,这对于互联网保险的推进是一个很大的阻碍。

因此,从现在看来,保险领域也在发生很大的变革。这里列举美国十大新型券商的案例供大家参考。在过去的几年中,美国证券行业中,除了传统龙头,还涌现出了十大新型的券商,它们跟传统券商有不一样呢?首先,它们的创新都是基于前面所提的“四流合一”,其中非常关键的就在于信息流的创新。以StockTwints为例,它发现金融机构中分析师的成本很高,因此就通过众包的模式把民间分析师集中到一起,最后形成自己的产品,甚至可以预测热点的分布。另外一个是Estimize,它不仅实现了众包模式,甚至可以预测企业的EPS和收入。这两个案例都是通过信息流的创新实现的,完全用了众包和真正的大数据整合。

与此同时,可视化也将给金融业带来非常大的价值。前两年我们在金融圈里常谈的“三体”,实际上讲的就是多维,是高维对低维的打击。以财务报表为例,财务报本质上就是把多维的数据进行了扁平化降维处理,这样的话很多信息之间的勾稽关系就不能一目了然,因为它损失了很多维度。于是PersonalCapital这家公司的做法就是对多维的数据进行可视化处理,把现金流都进行图形化,从而使得投资者对企业的财务状况一目了然。无独有偶,SigFig这家券商也是通过把资产负债表进行图形化,降低交易成本,减少营销和风控人员成本,还使得交易撮合难度大大下降。

总而言之,非常重要的一句话还是,数据将来的获取成本会越来越高,因此,如果在创新过程中有一个节点能够使得你的边际成本降低,那么你就成功了。

区块链技术所带来的行业机遇

在整个金融领域的创新和变革过程中,我一直强调供应链将是B端市场创新非常重要的一个节点。另外,2017年,区块链技术的应用也将会得到很大的发展。最近,为了推进区块链的应用,好多个城市纷纷都开始建立区块链的产业园,其中贵阳也已经建立了区块链相关的管理和奖励办法。那么区块链接下来给行业带来的机遇是什么呢?这里分享一个案例,中关村大数据产业联盟的一个成员企业2014年针对某航空公司的业务做了三件事:一是依托区块链技术搭建企业级钱包平台;二是对整个航空公司供应链进行再造,因为航空公司的供应链特别复杂,上下游特别多,任何一个环节出现问题都是很麻烦的,因此通过供应链的整合再造就使得它的绩效大大提高;三是积分互换管理,传统的积分都是个人与企业形成的契约关系,流动性非常有限。而基于区块链平台来实现积分的互换,就可以解决跨域交换的问题。

当然,做积分互换的最终目标还是要做数据资产的交易,其中也涉及到将积分换成流量的流量营销模式。我们相信未来,运营商的上网流量将会成为硬通货,因此通过积分与流量的打通互换就容易实现数字变现。而最终我们还是要做成基于区块链平台的,点对点的竞价模式。通过积分互换平台,不仅可以支持固定汇率的积分兑换,同时,还可以拓展汇率换算的功能,形成智能撮合交易系统,实现差额最小原则和最优路径原则。

从远期来看,我们可以将积分视为一种电子资产并进行二级市场交易。但这个过程中,我们可能还要解决一些政策上的壁垒。

再回过头,我们看一下整个大数据在金融创新过程中的应用。从数据采集、存储,到分析、处理、可视化,再到决策、服务整个大数据生命周期来看,围绕金融安全、营销与市场、社交化交易、研究与产品、人工智能等具体的场景应用,大数据将为整个金融产业的变革提供源源不断的动力。而当下,我们非常关注的就是数据的可视化。

利用VR等技术对数据信息进行“升维”处理

最后再跟大家分享一个通过VR加大数据实现金融分析的案例。它基于的理论基础就是我们现在所获得的很多数据都是“被降维”的,这造成很多信息实际上是丢失的。因此,通过对数据进行再升维,就可以看到在二维平面上看不到的一些趋势,这个技术所带来价值是非常大的,现在已经有一些证券市场的券商开始应用。

另外一个是把遥感技术的应用纳入到大数据可视化中,实现行业分析。现在中国的高分遥感技术已经与美国的差距已经非常接近,分辨率已经达到了0.5米甚至接近0.3米。这有什么用呢?比如说重型的机械企业产品生产出来后,就可以通过遥感技术估计产量,这对于上市公司的监管是非常有用的。而在金融领域,通过高分遥感技术也可以观测企业生产状况,做相关的风控评估的补充。

因此,对于大数据的应用,就要尽可能用更多的维度和更精细化的分析方法来促进产业的发展,这也是实现FinTech变现的关键。具体到保险领域,我仍然认为在整个供应链的基础上结合大数据进行分析,将会有非常大的发展空间。

好文章,需要你的鼓励

Plaud推出新款AI可穿戴设备,有望取代Otter.ai

Plaud在CES上推出两款AI笔记新品。NotePin S延续简约设计,可作为手环、项链或胸针使用,新增即时高亮按钮功能,售价179美元。同时发布的Plaud Desktop可录制在线会议,支持Zoom、Google Meet等平台,采用原生录制方式而非机器人参会。两款产品均可通过Plaud生态系统统一管理录音内容。

ETH苏黎世突破性WUSH技术:让AI大模型压缩实现接近零损失的革命性方案

瑞士ETH苏黎世联邦理工学院等机构联合开发的WUSH技术,首次从数学理论层面推导出AI大模型量化压缩的最优解。该技术能根据数据特征自适应调整压缩策略,相比传统方法减少60-70%的压缩损失,实现接近零损失的模型压缩,为大模型在普通设备上的高效部署开辟了新路径。

Instagram负责人:你的眼睛已经不能分辨什么是真实的了

Instagram负责人亚当·莫塞里发布深度分析,指出我们正进入"无限合成内容"新时代,AI生成的照片和视频与真实内容越来越难以区分。他表示,人们需要从默认相信眼见转向保持怀疑态度,关注内容发布者身份和动机。莫塞里认为相机公司发展方向错误,过度追求完美效果。平台需要构建更好的创作工具,标记AI生成内容,验证真实内容,并提供发布者可信度信号。

机器人终于能读懂你的手势了!弗吉尼亚大学团队让机器人变身“人类动作翻译官“

弗吉尼亚大学团队创建了Refer360数据集,这是首个大规模记录真实环境中人机多模态交互的数据库,涵盖室内外场景,包含1400万交互样本。同时开发的MuRes智能模块能让机器人像人类一样理解语言、手势和眼神的组合信息,显著提升了现有AI模型的理解准确度,为未来智能机器人的广泛应用奠定了重要基础。

Instagram负责人:你的眼睛已经不能分辨什么是真实的了

派拓网络安全官:智能体将成2026年最大内部威胁

Subtle发布搭载降噪模型的无线耳机

Xreal发布新款AR眼镜和电源集线器,革新工作娱乐体验

纳瓦尔Flow 2扫地机器人问世:配备AI识别技术能找到丢失物品

7个家庭AI技巧让智能聊天机器人相形见绌

Mac成为企业环境中最可持续设备的原因调查显示

首次独居必备的10款实用智能设备推荐

OpenAI重组团队开发语音AI硬件产品,2026年推出新模型

AI重塑工作格局:Mercor如何连接人才与智能体训练

科技巨头在股价飙升中套现160亿美元

联想问天 WR5215 G5服务器重磅发布:以能效和性能树立单路服务器新标准