探迹科技获1.2亿元B轮融资,持续深耕智能销售SaaS业务

国内领先的智能销售SaaS服务提供商探迹科技宣布完成1.2亿元B轮融资,由红杉资本中国基金领投,启明创投跟投,山景资本担任本轮独家财务顾问。探迹科技创始人兼CEO黎展表示,本轮融资资金将用于产品研发、市场拓展和品牌建设等,持续用大数据和AI赋能销售。

探迹科技成立于2016年,是一家致力于用大数据和AI技术来全面提升To B企业销售效率和业绩的公司。此前,探迹科技曾获得由阿里巴巴、启明创投联合投资的A轮融资。

以大数据和AI技术全面赋能销售场景

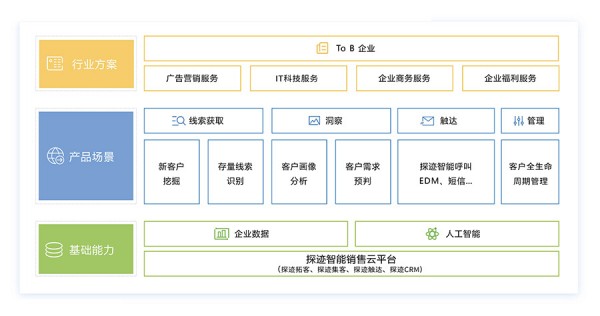

以国内最完善的企业知识图谱为基础,探迹科技目前已形成了完整的SaaS产品矩阵,构建了全方位的智能销售产品生态闭环,并以NLP、机器学习算法模型等多项核心技术领跑中国智能销售服务赛道。

探迹科技创始人兼CTO陈开冉表示:“目前我们拥有市场上最全的企业知识图谱,并在此基础上结合NLP、机器学习等技术,为企业提供从线索挖掘、商机触达、客户管理到成单分析的全流程智能销售服务。我们既有能快速部署应用且标准化的SaaS产品探迹智能销售云平台,又拥有强大商业化的智能销售解决方案。”

有别于市场上的其他产品,探迹智能销售云平台涵盖拓客、集客、触达、CRM等服务于不同销售阶段的产品,而且各个产品之间所有数据高度融合、打通,既可以打破互联网的数据孤岛,又可以通过信息的不断流转,让数据变得更加“智慧”。此外,平台上拥有的不仅仅是工商信息,还有许多高价值的业务分析维度,为客户提供更多高价值的商业信息。

成立以来,探迹科技保持持续高速发展势头,目前员工超过400人,总部设在广州,并在北京、上海、深圳、佛山等地设立分公司。目前服务超过4000家企业客户,其中包括阿里巴巴、中国移动、分众传媒等行业巨头。

智能销售市场崛起 顶级资方看好

红杉资本中国基金董事总经理翟佳表示:“To B领域正成为中国市场越来越重要的增

长点,传统To B销售模式已经逐渐到达天花板,智能销售将成为企业发展的突破点。尤其是伴随着中国企业数据不断开放和AI技术的成熟,数据智能在To B领域的场景化应用将会越来越受欢迎。在国外,通过大数据赋能销售主动获客是被成功验证的商业模式,探迹科技目前是在国内这一领域的领先者,我们非常看好它未来的发展前景。”

启明创投合伙人叶冠泰表示,“启明创投非常看好国内SaaS行业未来几年的投资机会,尤其看好像探迹科技这样的’大数据+AI驱动’来帮助企业做商业决策的SaaS2.0产品公司。主动获客是To B企业增长的核心引擎,高效地完成销售业绩是每家To B产品公司重中之重的目标。探迹科技通过自己的智能销售SaaS平台,利用AI和大数据对客户做精准的线索搜索和推荐,让销售人员能够有效地缩短销售周期和提高效率。我们很荣幸在两年前就投资了探迹科技,并且在新的一轮融资中持续加码来支持公司的发展。”

据了解,日前一家探迹科技对标的美国SaaS企业ZoomInfo在纳斯达克IPO上市,挂牌首日盘中一度大涨100%,创下了自疫情以来首个也是最大规模的科技股IPO交易,目前市值已超过190亿美元。与ZoomInfo一样,探迹科技深耕智能销售领域,同时又拥有更完善的服务链条、更庞大的数据库、更广阔的市场空间。

谈及未来的发展规划,黎展表示:“未来我们一方面将回归商业本质,以产品和服务驱动业务持续发展,另一方面将利用这笔资金继续夯实基础,广泛吸纳人才,巩固竞争优势。与此同时,我们也将会不断基于企业知识图谱和AI能力构建更加完善的SaaS产品生态体系,不断为客户创造价值,开启智能销售SaaS新纪元。”

好文章,需要你的鼓励

CES上杨元庆首谈AGI,碾压人类的叙事不会让AI更聪明

很多人担心被AI取代,陷入无意义感。按照杨元庆的思路,其实无论是模型的打造者,还是模型的使用者,都不该把AI放在人的对立面。

MIT递归语言模型:突破AI上下文限制的新方法

MIT研究团队提出递归语言模型(RLM),通过将长文本存储在外部编程环境中,让AI能够编写代码来探索和分解文本,并递归调用自身处理子任务。该方法成功处理了比传统模型大两个数量级的文本长度,在多项长文本任务上显著优于现有方法,同时保持了相当的成本效率,为AI处理超长文本提供了全新解决方案。

Gmail新增Gemini驱动AI功能,智能优先级和摘要来袭

谷歌宣布对Gmail进行重大升级,全面集成Gemini AI功能,将其转变为"个人主动式收件箱助手"。新功能包括AI收件箱视图,可按优先级自动分组邮件;"帮我快速了解"功能提供邮件活动摘要;扩展"帮我写邮件"工具至所有用户;支持复杂问题查询如"我的航班何时降落"。部分功能免费提供,高级功能需付费订阅。谷歌强调用户数据安全,邮件内容不会用于训练公共AI模型。

华为研究团队突破代码修复瓶颈,8B模型击败32B巨型对手!

华为研究团队推出SWE-Lego框架,通过混合数据集、改进监督学习和测试时扩展三大创新,让8B参数AI模型在代码自动修复任务上击败32B对手。该系统在SWE-bench Verified测试中达到42.2%成功率,加上扩展技术后提升至49.6%,证明了精巧方法设计胜过简单规模扩展的技术理念。

联想集团混合式AI实践获权威肯定,CES期间获评“全球科技引领企业”

CES上杨元庆首谈AGI,碾压人类的叙事不会让AI更聪明

CES 2026 | 重大更新:NVIDIA DGX Spark开启“云边端”模式

Gmail新增Gemini驱动AI功能,智能优先级和摘要来袭

研究发现商业AI模型可完整还原《哈利·波特》原著内容

Razer在2026年CES展会推出全息AI伴侣项目

CES 2026:英伟达新架构亮相,AMD发布新芯片,Razer推出AI奇异产品

通过舞蹈认识LimX Dynamics的人形机器人Oli

谷歌为Gmail搜索引入AI概览功能并推出实验性AI智能收件箱

DuRoBo Krono:搭载AI助手的智能手机尺寸电子阅读器

OpenAI推出ChatGPT Health医疗问答功能

Anthropic寻求3500亿美元估值融资100亿美元

最热门的 AI 模型:它们的功能和使用方法

这款古怪的 AI 智能手机可以创建你的数字分身

Faireez 获 750 万美元融资,为租赁市场提供 AI 驱动的酒店式管家服务

Broadcom 大获全胜:70% 大型 VMware 客户购买其最全面解决方案

Peer 获得1050万美元元宇宙引擎投资,推出3D个人星球功能

获 3000 万美元融资,Crogl 发布面向安全分析师的全新 AI "钢铁侠战衣"

Turing 获得 1.11 亿美元融资,估值达到 22 亿美元,为 OpenAI 等大语言模型公司提供关键代码支持

Tavus 推出系列 AI 模型,实现实时人脸交互技术突破

Welevel 获得 570 万美元融资,革新程序化游戏开发

AI 驱动的卓越运营:企业如何通过人人可及的流程智能提升成功