众智有为 致敬同路人|从ICT集成商到数智化赋能者,众诚科技的三十载进化论 原创

90年代初,郑州是中国商业发源地之一,一大批商业冒险家下海创业,立于潮头。

1993年,一个年轻人辞去公职,怀着对计算机产业的热爱,开启了创业之路。他给公司取名“众诚”,意指“众智汇聚,诚以致远”。

三十年弹指一挥间,中国数字经济的版图几经变迁。郑州这座传统产业重镇,也正加速迈向数智化高地。2024年数字河南建设工作推进会议提出,“建设数字河南是抢滩新赛道、培育新质生产力的必然选择,是激活数据要素价值、塑造发展新优势的迫切需要。”

而当初的众诚科技,也已然成长为河南数智化转型领军企业、国家专精特新“小巨人”。它不仅是数智化浪潮的亲历者,更是区域数智化转型的关键赋能者。

本期《众智有为 致敬同路人》系列报道,深度解码众诚科技,如何在一个又一个技术周期中完成自我革命,并与华为携手,成为河南“数字基建”与“数实融合”之路上最坚定的同路人。

创业:放弃“铁饭碗”,尝试“计算机”

众诚科技董事长梁侃的创业,始于一个选择,也始于一种对技术趋势的朴素信仰。

90年代初,中国的IT产业尚在襁褓之中,那是一个被普遍称作“计算机行业”而非“IT行业”的年代,286处理器是主流,40兆的硬盘已是高端配置,计算机最核心的应用是替代铅字与油墨的“打字”。然而,即便功能如此单一,其蕴含的效率革命潜力,已经让敏锐之人看到了商机。梁侃就是其中之一。

当时的梁侃在郑州轻型汽车制造厂做管理工作,当“五笔字型发明人”王永民创办的王码电脑公司在郑州招聘时,他便毅然辞去工作,抓住了这个机会。

在王码电脑工作了一年多,让梁侃得以近距离观察这个新兴产业的蓬勃生机。他在一个月内跑遍了平顶山、洛阳、漯河等省内十个市地的电脑零售店,扫街式的上门销售业务,渐渐熟悉了IT市场,也渐渐明白了如何做生意。

直到1993年,这些经历让梁侃坚定了创业信念,他与两位伙伴一头扎进这片蓝海,正式创立了郑州众诚公司。

“当时有没有怀抱对未来的梦想,想把自己公司做成什么样子?”面对这个问题,梁侃的回答朴素得惊人:“说的不好听点,真没有。就是想着能够出来创业,能够维持自己的生活就不错了。”

“活下去”,是所有创业故事的起点。

从1993年到2000年,在那个计算机逐渐普及的“淘金年代”,众诚科技的主营业务是硬件,凭借组装和销售计算机,迅速完成了原始积累。随着2000年后互联网的兴起,网吧成为老百姓们的主要上网渠道,众诚科技迎来了第一个高光时刻。“我们在2006年的时候,自己的众诚品牌电脑,一年卖了大概15万台。”梁侃回忆道。

顺应市场发展,众诚很早就与一些国际巨头建立了合作。然而,风光之下,梁侃却洞察到一种隐忧。他反思道,这种合作更像是一种“利益联盟”,而非“能力共同体”。众诚作为渠道,虽然获得了可观的商业回报,但并未构建起自身不可替代的核心技术能力。所以当2010年前后,品牌电脑市场高度集中,DIY市场的红利逐渐消退时,这种模式的脆弱性便显露无疑。

当时正值硬件的黄金时代即将落幕,众诚必须寻找新的增长曲线。梁侃将目光投向了系统集成——一个更考验综合解决方案能力,更能深入客户业务流程的领域。而其实早在2005年,众诚就已经着手进行系统集成业务,并为此成立了河南众诚信息科技股份有限公司。

也正是在这个关键的十字路口,众诚科技与一个即将深刻改变其命运的伙伴,开始了接洽,它就是华为。

抉择:拥抱华为,是因为文化理念一致

2011年,华为携其在运营商市场积累的技术底蕴,正式开始发力政企业务。彼时,中国的政企ICT市场仍由一些主流的国外品牌主导。作为集成商,众诚与这些品牌均有合作。

2012年,众诚与华为开始在一些小型项目上试探性合作。仅一年的接触,梁侃就感受到,这家公司的基因与众不同。“我们能感觉到,众诚的很多文化和理念,跟华为有很多相似之处。”梁侃说。

更重要的是,华为对待伙伴的理念,击中了梁侃在过往合作中最大的痛点。“华为希望真正地支持合作伙伴的成长和发展,交付能力、人员培训、整体技术提升上,能够全方位地赋能我们。”这正是梁侃所渴求的“互惠”——一种超越商业利益,共同成长的伙伴关系。

于是在2013年,梁侃与众诚管理层做出了一个石破天惊的决定:停掉与其他所有国外品牌厂商的合作,全线拥抱华为。

“这个选择我认为是非常正确的。”时至今日,梁侃的语气依然坚定。他认为,与华为合作,不仅是简单的产品替换,更是战略、文化与能力的全面对齐:“有项目,我们就共同打,共同拿项目,服务好客户,这是很关键的。”

这种深度绑定、互信互赖的合作模式,后来被华为凝练为“同路人”理念。而在梁侃看来,成为“同路人”的前提,是学会“算大账”。

“我经常跟他们说,不要算小账,我们要算大账。”梁侃口中的“大账”,是长期的能力成长、是客户的深度信任、是生态、是合作伙伴体系的共同繁荣,而非一单一议的短期利润。正是这种超越商业条款的哲学共鸣,为众诚与华为未来十年的“同路人”征程,奠定了最坚实的基石。

共生:锻造产业数智化的“河南样本”

如果说2013年全线拥抱华为是一次战略宣誓,那么此后一个个标杆项目的落地,则诠释了众诚与华为如何从伙伴关系,进化为“你中有我,我中有你”的共生体。

2016年的政务云项目,是双方关系的一次淬炼。作为河南省首批政务云示范城市,该项目意义重大,但条件也极为苛刻。

当时,该项目面临着全国许多城市共有的“烟囱式”信息化困境:各局委办系统林立,数据孤岛丛生,资源重复建设。众诚科技副总经理邓国军回忆说,“拿到这个项目时,只有15天的交付周期,这对我们的实施是极大考验。”

于是,众诚与华为联手提出“一座城、一朵云”的顶层设计,目标是在极短的交付期内,将200多个政务系统整合上云,统一管理、统一服务、集中建设。

最终,该项目不仅成功交付,更成为全国地级市政务云的标杆,为项目方节省了不小的开支。更重要的是,它为众诚赢得了客户长达十年的信任,也让华为看到了一个能打硬仗、值得信赖的“同路人”。

那次项目的成功,是众诚与华为能力互补模式的缩影。可以说,华为提供了肥沃的“黑土地”,而众诚则在这片土地上,结合对本地客户需求的深刻理解,耕耘出能解决实际问题的“坚实成果”。

在与华为携手同行的十年间,众诚科技将ICT技术深度融入千行百业,锻造出一系列数智化转型的“河南样本”。

另一个极具代表性的案例来自与养殖公司的合作。面对几年前疫情期间的快速建厂和人员无法现场施工的挑战,众诚与华为联手打造了全球最大的云管平台,实现了超过30万台设备的“上电即用”远程部署。

合作的深度远不止于此。双方成立联合创新中心,将AI、数字孪生等技术引入养殖的每一个环节:比如「视觉系统」,对口罩穿戴、消毒时长进行毫秒级精准检测,提升生物安全防范;再比如「智慧兽医」,通过AI问答系统,辅助养殖人员进行疾病诊断和处理;此外,还有通过「数字孪生」,实时检测猪舍环境与猪群健康状态,向着“无人化养殖”的终极目标迈进。

在这里,技术不再是辅助工具,而是深度嵌入生产流程,成为驱动降本增效、提升产业韧性的“新质生产力”,众诚的业务版图不断延伸,这背后不变的,是众诚与华为共同深入行业、理解场景、解决痛点、创造价值的“同路人”逻辑。

众诚科技副总经理邓国军认为,华为的价值在于其前瞻的技术视野和强大的平台能力,其完善的“研、营、供、销、服、管”全方位体系支持,能够带领众诚这样的伙伴在技术航道、业务航道和产业赛道里快人一步了解市场。

而众诚的价值,则在于将华为标准化的产品和技术,转化为贴合客户业务流程的、场景化的解决方案。邓国军说:“华为做标准化的前端技术平台,众诚发挥本地化企业的优势,做好后端的实施交付,包括面向客户场景的二次开发能力,去解决伙伴和华为之间的最后一公里应用。这就是我们能相互互补的作用。”

这种模式,让双方形成了一个高效的价值链:华为的技术得以更高效地触达广阔的行业市场,而众诚则在服务客户的过程中,不断沉淀行业Know-How和技术能力,完成了从ICT集成商到数智化赋能者的关键一跃。

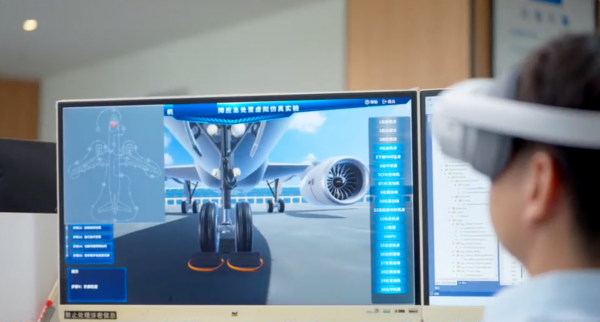

来自众诚虚拟现实研究院的民航虚拟仿真模块

进化:一个“小巨人”的数智蓝图

2022年9月,众诚科技成功登陆北交所。这记钟声,标志着公司迈入了一个全新的发展阶段。

“上市之后,我们的募集资金,基本上都是用在研发上。”梁侃强调。资本的加持,让众诚有能力在研发上进行更长远、更深入的布局。目前,公司研发人员占比已超六成,拥有300多项专利,并承接了河南省重大科技专项,在人工智能、虚拟现实等前沿领域持续深耕。

面向未来,众诚的“1+2+3”战略蓝图清晰而坚定:“1”个数字基建基础:持续夯实ICT系统集成能力。“2”大聚焦领域:深耕“数字政府”与“产业数智化转型”。“3”大核心能力:锻造“ICT系统数智化集成”、“基于数字孪生应用的产业数智化转型”和“数据要素加工及新一代AI应用”。

“我们希望通过一步步扎实的努力,真正在行业数智化转型层面上,能够成为区域的引领者。”梁侃说。

三十年来,IT行业大浪淘沙。从最初为了“活下去”而创业,到今天立志成为“中国数字经济高质量发展助推者”,众诚的愿景在变,但其“众智汇聚,诚以致远”的初心未变。

“如果再给我一次机会,我仍然还会创业。”梁侃的目光穿越三十年的风雨,依旧清澈而坚定,“虽然这条路走起来是磕磕绊绊,但每一步我们走的都很值得。”

好文章,需要你的鼓励

亚马逊AI战略布局解析:智能体技术引领企业变革

AWS re:Invent大会展示了亚马逊在智能代理AI和定制模型方面的重大进展,包括AgentCore平台更新和Nova Forge服务发布。英伟达CEO黄仁勋在独家访谈中预测AI工厂将在边缘计算中普及,形成分布式智能工厂模型。尽管谷歌和亚马逊推出自研芯片挑战英伟达,但英伟达凭借CUDA生态系统优势仍将保持市场主导地位。地缘政治因素可能重塑半导体格局,台积电地位关键。

AI训练比你想象的消耗更多地球资源——波恩大学团队首次完整计算GPU硬件背后的材料成本

波恩大学研究团队首次量化AI训练的材料成本,发现一块GPU含32种元素,93%为重金属。训练GPT-4需消耗约7吨金属材料,其中多为有毒重金属。研究建立了从计算需求到硬件消耗的评估框架,发现通过软硬件优化可减少93%的资源消耗。该研究揭示了AI发展的隐性环境代价,呼吁行业从规模竞赛转向效率革命,实现可持续发展。

Lumen CTO谈“云计算2.0“时代的来临

Lumen技术CTO戴夫·沃德指出,当前互联网基础设施无法满足AI工作负载和数据流量需求。AI兴起与企业对云计算需求的演变正推动新的云经济和"云2.0"概念。他预测未来3-5年将出现支持下一代需求的云基础设施。CIO需要重新设计企业网络架构,摆脱传统的集线器辐射式设计,采用多云直连模式来适应AI时代要求。

南开大学团队打造“结肠镜AI医生“:从看懂图像到临床推理的智能飞跃

南开大学团队构建了迄今最大规模的结肠镜AI数据库COLONVQA,包含110万视觉问答条目。他们发现现有AI模型存在泛化能力不足和容易被误导等问题,因此开发了首个具备临床推理能力的结肠镜AI模型COLONR1。该模型采用多专家辩论机制生成推理数据,在综合评估中准确率达56.61%,比传统方法提升25.22%,为智能结肠镜诊断从图像识别向临床推理的转变奠定了基础。

众智有为 致敬同路人 | 同行之路:坚持长期主义,共赴电力产业新未来

传祺向往S9上市22.99万起 首批搭载华为乾崑智驾ADS 4+ HarmonySpace 5

华为发布 “4+10+N”中小企业智能化方案,打通迈向智能世界“最后一公里”

2025华为坤灵秋季新品发布会

众智有为 致敬同路人 | 15年砥砺征程,一舟电子携手华为,助力“数字湖南”铺设“数字高速公路”

传祺向往S9预售!华为乾崑智驾助力向往S9纵横8D重庆

31.99万-34.99万!全栈华为满配,加持猛士M817正式上市开售!

先进算力新选择 | 2025华为算力场景发布会暨北京xPN伙伴大会成功举办

数智世界 津门有为|华为中国行2025·天津新质生产力城市峰会成功举办

众智有为 致敬同路人 | 做数字世界的“矛”与“盾”,融合“安全基石”创变“价值螺旋”