关于人工智能的十二条名人名言

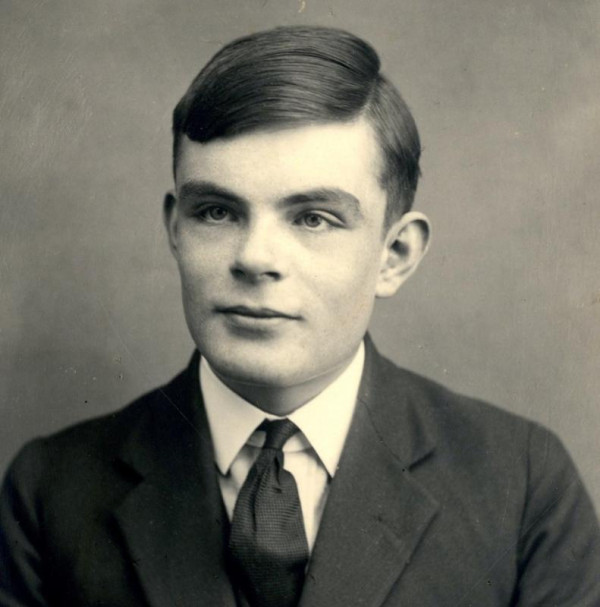

阿兰·图灵(1912至1954)是最早重视人工智能概念的思想家之一。他的开拓性工作,为我们如今熟知的数字计算与AI领域奠定起发展基础。

要从最简单粗暴的角度来理解,人工智能就是一项工程挑战。当前最先进的AI算法,无一例外都基于非常复杂的数学原理。训练这些先进AI模型需要巨大的计算资源量,而AI的发展本身也在推动新一代芯片的研发与创新。

然而,人工智能又远非工程技术所能概括。伴随着关于广泛自动化的坚实承诺,AI技术同时也迫使我们重新考虑经济组织与社会结构设计等根本性问题。对AI的追求让我们不得不面对关于意识、智能与创造力的核心挑战——更具体地讲,人何以为人?

因此,任何希望在二十一世纪真正把握人工智能发展脉搏的朋友,都必须广泛接纳来自工程学、心理学、经济学、社会学以及哲学领域的问题与观点。

下面,我们将援引世界上众多最伟大思想家的名言,了解他们如何看待人工智能这一意义深远的主题。希望这些名言有助于阐明AI主旨、涵盖范围、潜在挑战以及蕴藏于其中的巨大能量。

“真正的问题并不是智能机器能否产生情感,而是机器是否能够在没有情感基础的前提下产生智能。”——马文·明斯基(Marvin Minsky), 1986

“技术日新月异,人类生活方式正在快速转变,这一切给人类历史带来了一系列不可思议的奇点。我们曾经熟悉的一切,都开始变得陌生。”——约翰·冯·诺依曼(John von Neumann), 1958 (在技术快速发展的背景下,他首先提出了「奇异性」一词)

“250多年以来,经济增长的基本动力一直是技术创新。其中最重要的,正是经济学家们提出的所谓通用型技术,包括蒸汽机、电力与内燃机等等。而我们这个时代下最重要的通用型技术正是人工智能,特别是机器学习。”——埃里克·布林约尔松(Erik Brynjolfsson )与安德鲁·麦卡菲(Andrew McAfee), 2018

“虽然还没人提及,但我认为人工智能更像是一门人文学科。其本质,在于尝试理解人类的智能与认知。”——塞巴斯蒂安·特伦(Sebastian Thrun), 2013

“我们不得不面对的最大难题,并非来自人类大脑是否属于机器的哲学问题。毫无疑问,大脑就是机器,而且是包含大量严格遵循物理定律的零件的机器。众所周知,我们的思想仅仅是一系列复杂处理过程的产物。而最重要的问题是,我们对这样一台复杂的机器并不够了解,因此我们还没有做好应对这台机器的准备。”——马文·明斯基(Marvin Minsky), 1986

“如果人类的大脑简单到我们可以理解,那么我们就将愚蠢到无法理解大脑。”——爱默生 W. 皮尤(Emerson M. Pugh,) 1977

“有些人担心人工智能的出现会令人类感到自卑,但任何有头脑的人单是观察花朵就应该能感到自己的渺小。”——艾伦·凯(Alan Kay)

“人类很容易让自己陷入对机器的依赖,以至于不得不接受一切都交给机器处理的现实。随着整个人类社会及其面临的问题越来越复杂,机器也将变得越来越智能。人们将让机器为自己做出更多决策,这单纯是因为机器做出的决策能带来比人类决策更好的结果。这最终会发现到某个特定阶段——在这一阶段中,保持系统运作所需要的决策将变得极为复杂,导致人类再也无法有效做出决策。届时,机器将在实质上掌控一切。”——泰德·卡钦斯基(Ted Kaczynski,「大学炸弹客」), 1995

“从表面上看,经过编程的计算机似乎明白什么是汽车、什么是加法器——但事实上,它什么也不明白。”——约翰·塞尔(John Searle), 1980

“人们总喜欢活在舒适区内,用粗暴的断言安慰自己,例如机器永远无法模仿人类的某些特性。但我给不了这样的安慰,因为我认为并不存在无法模仿的人类特性。”——Alan Turing, 1951

“在我们交谈时,你怎么能确定我的内心深处正在进行所谓「思考」?图灵测试将成为解决这类问题时的一种重要探针——类似于物理学领域的粒子加速器。如同物理学当中,如果我们希望了解原子或者亚原子层面的情况,由于无法直接观察,我们必须将经过加速的粒子散布到目标周围以观察其行为,最终推断出目标的内部性质。图灵测试将这一基本思路扩展到了意识领域——它把思维视为不可直接观察的「目标」,并通过更为抽象的方式推断其内部结构。通过将问题从目标思维中「分散」出去,我们就能了解其内部工作原理,正如物理学领域的作法一样。”——道格拉斯·霍夫斯塔特(Douglas Hofstadter), 1981

“人工智能是我们人类正在从事的最为深刻的研究方向之一,甚至要比火与电还更加深刻。”——桑德尔·皮猜(Sundar Pichai), 2020

来源:Forbes

好文章,需要你的鼓励

谷歌深度思维团队如何让机器学会像生物学家一样发现新药物

谷歌深度思维团队开发出名为MolGen的AI系统,能够像经验丰富的化学家一样自主设计全新药物分子。该系统通过学习1000万种化合物数据,在阿尔茨海默病等疾病的药物设计中表现出色,实际合成测试成功率达90%,远超传统方法。这项技术有望将药物研发周期从10-15年缩短至5-8年,成本降低一半,为患者更快获得新药治疗带来希望。

Google力推手机AI功能引发关注

继苹果和其他厂商之后,Google正在加大力度推广其在智能手机上的人工智能功能。该公司试图通过展示AI在移动设备上的实用性和创新性来吸引消费者关注,希望说服用户相信手机AI功能的价值。Google面临的挑战是如何让消费者真正体验到AI带来的便利,并将这些技术优势转化为市场竞争力。

哈佛和微软联手打造AI“预言家“:仅凭声音就能预测健康状况,准确率竟达92%

哈佛医学院和微软公司合作开发了一个能够"听声识病"的AI系统,仅通过分析语音就能预测健康状况,准确率高达92%。该系统基于深度学习技术,能够捕捉声音中与疾病相关的微妙变化,并具备跨语言诊断能力。研究团队已开发出智能手机应用原型,用户只需完成简单语音任务即可获得健康评估,为个性化健康管理开辟了新途径。

“4个9”韧性的背后,西云数据以技术与运营加速企业数字化创新

Google力推手机AI功能引发关注

Meta发布AI翻译功能,支持脸书和Instagram内容实时转换

HPE发布Nvidia Blackwell驱动的AI服务器,抢占AI市场需求

ISACA推出AI安全管理高级认证项目

谷歌推出智能体SOC系统提升安全事件响应速度

Lumen升级400GB数据中心连接基础设施助力AI发展

AI和流媒体推动,2030年面临"网络危机"

Pine64停产Pro手机转向RISC-V业务

日立Vantara将VSP One块存储扩展至Azure云平台

Finchetto光学数据包交换机:光无法存储的技术挑战与突破

Python开发者调查显示增长强劲,但基金会资金面临困境

最热门的 AI 模型:它们的功能和使用方法

这款古怪的 AI 智能手机可以创建你的数字分身

Faireez 获 750 万美元融资,为租赁市场提供 AI 驱动的酒店式管家服务

Broadcom 大获全胜:70% 大型 VMware 客户购买其最全面解决方案

Peer 获得1050万美元元宇宙引擎投资,推出3D个人星球功能

获 3000 万美元融资,Crogl 发布面向安全分析师的全新 AI "钢铁侠战衣"

Turing 获得 1.11 亿美元融资,估值达到 22 亿美元,为 OpenAI 等大语言模型公司提供关键代码支持

Tavus 推出系列 AI 模型,实现实时人脸交互技术突破

Welevel 获得 570 万美元融资,革新程序化游戏开发

AI 驱动的卓越运营:企业如何通过人人可及的流程智能提升成功