ThoughtWorks徐昊:从组与织谈起,技术变迁下平台与组织的思考 原创

2021年,后疫情时代新一波数字化浪潮涌起,特别是十四五规划和2035年远景目标纲要中也特别强调“数字化”发展的重要性,加快数字化的发展进程是当代中国经济发展中的重要课题。

近日,ThoughtWorks在深圳举办了“2021年技术雷达峰会”。本届峰会围绕“数字化时代平台的解构”主题,从组织结构、架构决策、遗留改造、数据赋能等不同角度对数字化时代的平台建设提供了全新视野,为企业构建适合的数字平台战略提供了全新指引。

技术的角色变化——从工具到赋能到竞争力

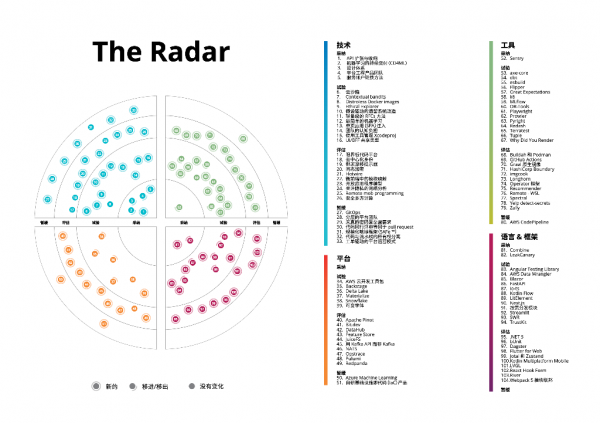

对于熟悉ThoughtWorks的人,大家对于“技术雷达”一定不陌生。ThoughtWorks在每年都会出品两期技术雷达,这是一份关于技术趋势的报告,它比起一些我们能在市面上见到的其他各种技术行情和预测报告,更加具体,更具可操作性,因为它不仅涉及到新技术大趋势,更有细致到类库和工具的推介和评论,从而更容易落地。

在ThoughtWorks中国区首席技术官徐昊看来,技术在企业中的角色定位在发生变化,技术与业务应该相互补充,并围绕业务的核心模式进行快速迭代,技术从支撑工具变成一个赋能的角色,并最终成为企业竞争力的核心。

所以,“技术雷达”捕捉各种技术工具与思潮,帮助企业形成数字化转型的整体策略。徐昊说,“技术雷达”涉及的趋势并不是行业统计,而是一线实践者的趋势洞见,他们对于技术有着切身的价值和方向判断。例如ESB(企业服务总线)、低代码开发等条目并没有因为被业界追捧而被技术雷达推荐。

通常未来5到10年的大趋势往往会有一条确定的主线,比如云计算的发展。但是现在的技术发展如何在企业中进行落地,往往需要具体问题具体分析,才能进行落地。所以,“技术雷达”倾听一线人员的声音,关注他们提供的数据和反馈。

正是由于技术的纷繁复杂,现在技术社区的不确定性显著增加,而技术的范围越来越大。所以,每家企业由于业务不同,他们的技术选择也会出现差异,选择什么样的技术才能构建最佳竞争力都是不确定的。

与之对应的是技术雷达的采纳版块条目越来越少,而在尝试和评估版块条目越来越多。这反映了行业对于不确定性的犹豫。虽然我们本能追求一种确定性,但是技术雷达却反映出未来的极大不确定性。

除了“技术雷达”,ThoughtWorks还推出了“科技棱镜”,关注远期技术和商业结合,帮助企业更好地进行技术选型,推动自身的数字化转型。

平台与组织的思考——从组与织谈起

技术的迭代更新背后,平台与组织也在与时俱进。当我们思考组织的时候,脑海里的第一反映是一张架构图,涉及人力结构、部门设置等。往往会忽略这些团队和部门,在实际工作中会产生不同形态的交互。同样的组织结构,不同的交互形式,会呈现出完全不同的价值。因而在数字化的今天,我们需要更多地关注交互,而不是单纯的组织构成。

近些年,关于平台化战略的讨论非常多。徐昊说,平台是云计算被广泛采纳后一个很自然的选择。云时代让“复制”成为了成本最低的部署方案。依托于平台可以将业务增长能力进行复制,相当于把核心能力在不同领域进行快速转化与试错,这在云时代之前具有难以想象的成本,而今天借助云计算却成为了最便宜的方案。

不过平台与组织如何交互发挥更大的效应更是企业关注的焦点。毕竟企业需要一个更加有效的混合型IT团队,并与业务团队实现高效的交互与反馈。

在徐昊看来,平台受到了整个软件行业的重视,在软件架构实践和产品工程实践上有着广泛的应用。不过制约平台进一步发展的地方是将其与组织结构进行有效整合。

我们思考一个平台战略的时候更多是从技术角度着手,比如包含什么样的功能。但是平台在企业中能否成功落地,很大程度上取决于与平台软件相关的组织结构。

虽然组织可以拆解为若干组织单元,但是这不是目的,而是围绕他们的交互和协同进行展开。比如过去一年,远程办公成为潮流,但是很多企业在实现远程办公方面出现了问题,这就是团队管理出现了问题。

从某种意义上,我们忽略了把技术当做一种变革管理的手段。任何技术变化的背后是变革管理,而变革管理离不开组织结构的变化。所以,我们需要把技术与组织整体看待,才能发挥更好的作用。

例如中国企业在实践DevOps的时候,往往将原来的运营团队转变为DevOps团队,让他们通过自动化的工具实现DevOps。但是这样的结果是效果达不到预期,因为从项目制变成产品制,产品、研发、基础设施等生命周期会很长,并且基础设施进行云化之后就从固定资产变成动态投资,这就变成管理与技术的结合,而不是单一的层面。

徐昊说,一个组织不应该是单纯的静态结构,而应该是团队与团队的交互。“尤其是在数字化时代,架构变化都隐含着组织结构带来的变化与调整。这就是说,当我们思考组织问题的时候,我们应该从系统出发,再寻找组织间的交互。”

基于此,除了平台团队本身,我们通过团队拓扑的方法来统筹组织系统的交互,适应目前的架构并发挥最大的架构能力,由协同转变为即服务(as a service)形式,并设置特殊的赋能团队,构建可以发挥平台效应的组织

来源:至顶网数字化转型频道

好文章,需要你的鼓励

英伟达发布自动驾驶研究新开源AI模型与工具

英伟达宣布推出Alpamayo-R1开源推理视觉语言模型,专为自动驾驶研究设计,这是首个专注于自动驾驶的视觉语言行动模型。该模型基于英伟达Cosmos Reason模型构建,能够处理文本和图像,让车辆"看见"周围环境并做出决策。英伟达还发布了Cosmos Cookbook开发指南,帮助开发者训练和使用模型。这些技术对实现L4级自动驾驶至关重要。

NVIDIA推出OmniVinci:让AI同时拥有眼睛、耳朵和大脑的突破性进展

NVIDIA研究团队开发的OmniVinci是一个突破性的多模态AI模型,能够同时理解视觉、听觉和文本信息。该模型仅使用0.2万亿训练样本就超越了使用1.2万亿样本的现有模型,在多模态理解测试中领先19.05分。OmniVinci采用三项核心技术实现感官信息协同,并在机器人导航、医疗诊断、体育分析等多个实际应用场景中展现出专业级能力,代表着AI向真正智能化发展的重要进步。

波兰小创企如何成为数十亿美元AI语音巨头

波兰AI语音公司ElevenLabs由两位30岁创始人Staniszewski和Dabkowski创立,其AI语音技术能够生成极其逼真的人声。公司在四年内从零发展到估值66亿美元,两位创始人均成为亿万富翁。该公司年收入1.93亿美元,净利润1.16亿美元,服务客户包括思科、Epic Games等知名企业。尽管面临深度伪造等技术滥用风险,ElevenLabs仍在与谷歌、微软等科技巨头竞争AI语音市场主导地位。

Salesforce发布BLIP3o-NEXT:图像生成与编辑的新突破

Salesforce研究团队发布BLIP3o-NEXT,这是一个创新的图像生成模型,采用自回归+扩散的双重架构设计。该模型首次成功将强化学习应用于图像生成,在多物体组合和文字渲染方面表现优异。尽管只有30亿参数,但在GenEval测试中获得0.91高分,超越多个大型竞争对手。研究团队承诺完全开源所有技术细节。

波兰小创企如何成为数十亿美元AI语音巨头

阿斯达脱离沃尔玛后SAP系统升级困境拖累财务复苏

HorizonH收购Atempo,押注Miria成为大规模数据迁移引擎

英伟达20亿美元投资新思科技强化芯片设计生态控制力

联想HPC与AI业务盈利之路充满挑战

AWS推出EKS新功能以重塑Kubernetes运维应对AI工作负载激增

HPE升级AI云产品线,集成更多英伟达技术能力

AWS推出生成式AI功能助力亚马逊Connect抢夺市场份额

Akamai收购WebAssembly无服务器计算公司Fermyon

CIO有效管理影子AI的六大策略

英国推出DaRe2THINK平台助力全科医生参与临床试验

macOS XProtect恶意软件检测清单:内置安全系统覆盖25种威胁

Thoughtworks召开第28期《技术雷达》发布会,指出面对人工智能趋势,应用大语言模型的两条路

协同创新 Thoughtworks积极推动行业数字化转型

Thoughtworks Live:和衷共济,为企业数字化转型升级加码

Thoughtworks重磅发布变革设计——面向复杂和未知的创新范式变革

敏捷应对不确定性 2022 Thoughtworks技术雷达峰会精彩上演

ThoughtWorks徐昊:从组与织谈起,技术变迁下平台与组织的思考

ThoughtWorks蒋帆:安全“下沉”,DevSecOps向左走向右走

解构数字化时代平台理念——2021年思特沃克技术雷达峰会举行

ThoughtWorks科技棱镜: 计算结构的变革

业务变化不息,架构演进不止 第四届领域驱动设计峰会线上开启